Stellen Sie sich vor: Sie sitzen in einem wichtigen Projektmeeting. Die Zeit drängt, die Budgetgrenzen sind eng, und auf einmal taucht ein unerwartetes Problem auf – nichts geht mehr voran. Ein Produkttest schlägt fehl, die Lieferanten melden Engpässe, oder plötzlich fehlt eine Schlüsselressource. Genau solche Momente kennen viele Projektmanager. Doch was wäre, wenn Sie solche Situationen schon im Vorfeld erkennen und gezielt steuern könnten? Hier kommt die Risiko-Liste ins Spiel – ein unverzichtbares Werkzeug im modernen Projektmanagement, das Ihnen hilft, Risiken zu identifizieren, zu bewerten und systematisch zu steuern.

Was ist eine Risiko-Liste im Projektmanagement?

Eine Risiko-Liste ist ein strukturiertes Dokument, in dem alle potenziellen Risiken eines Projekts systematisch erfasst und bewertet werden. Anders als eine einfache „To-Do“-Liste dient sie dazu, die Unsicherheiten und möglichen Stolpersteine Ihres Projekts im Blick zu behalten und frühzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Ohne eine Risiko-Liste fühlt sich ein Projekt schnell unkontrolliert an, wie ein Schiff ohne Kompass, das die gefährlichen Klippen nicht rechtzeitig erkennt.

Warum ist die Risiko-Liste so wichtig?

Jedes Projekt ist von Unsicherheiten geprägt. Diese können technischer, organisatorischer, personeller oder externer Natur sein – und sie können in jedem Projektstadium auftreten. Die Risiko-Liste hilft Ihnen dabei:

- Risiken frühzeitig und systematisch zu erkennen,

- die möglichen Auswirkungen auf das Projekt realistisch einzuschätzen,

- Risiken nach ihrer Wichtigkeit zu priorisieren,

- gezielt Gegenmaßnahmen zu planen und umzusetzen,

- und letztlich die Kontrolle über den Projektverlauf zu behalten.

Durch eine sorgfältige Risikoanalyse steigen die Erfolgschancen eines Projekts erheblich. So vermeiden Sie böse Überraschungen und können auf unerwartete Ereignisse souverän reagieren.

Die Bestandteile einer effektiven Risiko-Liste

Eine Risiko-Liste besteht aus mehreren wichtigen Elementen, die gemeinsam ein vollständiges Bild der Projektrisiken ergeben. Diese Struktur erleichtert nicht nur die Übersicht, sondern sorgt auch dafür, dass jedes Risiko nachvollziehbar dokumentiert und verwaltet wird.

1. Risiko-ID

Jedes Risiko bekommt eine eindeutige Kennzeichnung, zum Beispiel eine Nummer oder einen kurzen Code, der eine einfache Zuordnung ermöglicht.

2. Risiko-Beschreibung

Hier wird konkret beschrieben, welches Problem oder welche Unsicherheit das Risiko darstellt. Je klarer und präziser die Beschreibung, desto besser kann das Risiko verstanden werden.

3. Eintrittswahrscheinlichkeit

Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos wird auf einer Skala eingeschätzt – zum Beispiel von 1 (sehr unwahrscheinlich) bis 5 (sehr wahrscheinlich).

4. Auswirkungen

Die mögliche Auswirkung auf das Projekt, falls das Risiko eintritt, wird ebenfalls auf einer Skala bewertet, etwa von 1 (geringfügig) bis 5 (katastrophal).

5. Risikopriorität

Die Risikopriorität ergibt sich aus der Multiplikation von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung. Das hilft dabei, die schwerwiegendsten Risiken zu erkennen und zuerst zu bearbeiten.

6. Gegenmaßnahmen

Hier werden konkrete Schritte beschrieben, die ergriffen werden, um das Risiko zu vermeiden, zu minimieren oder zu bewältigen.

7. Verantwortlichkeit

Jedes Risiko wird einer Person oder einem Teammitglied zugewiesen, das die Verantwortung für das Management dieses Risikos trägt.

8. Status

Der aktuelle Bearbeitungsstand des Risikos wird festgehalten, beispielsweise „offen“, „in Bearbeitung“ oder „abgeschlossen“.

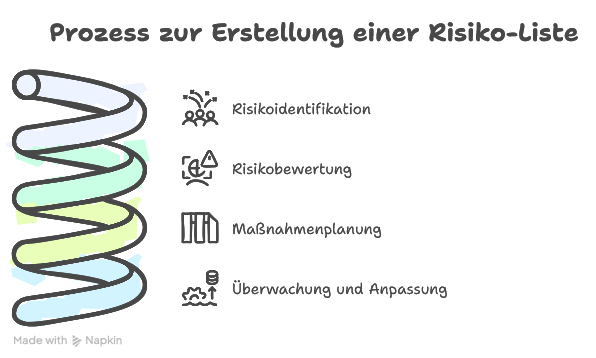

So erstellen Sie eine Risiko-Liste – Schritt für Schritt

Das Erstellen einer Risiko-Liste ist ein strukturierter Prozess, der idealerweise im Team durchgeführt wird, um unterschiedliche Perspektiven zu berücksichtigen.

Schritt 1: Risikoidentifikation

In einer ersten Phase werden alle möglichen Risiken systematisch gesammelt. Brainstorming ist ein geeigneter Ansatz, um sowohl interne als auch externe Risiken zu erfassen. Fragen, die helfen:

- Welche technischen Probleme könnten auftreten?

- Welche Ressourcen könnten knapp werden?

- Was kann die Termine gefährden?

- Gibt es politische, gesetzliche oder Umweltfaktoren, die das Projekt beeinflussen?

Beispiele für Risiken könnten sein:

- Lieferverzögerungen bei Schlüsselkomponenten

- Ausfall eines wichtigen Mitarbeiters

- Unvorhergesehene regulatorische Änderungen

- Mangelnde Akzeptanz durch Nutzer

Schritt 2: Risikobewertung

Jedes Risiko wird hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung eingeschätzt. Diese Einschätzung sollte realistisch und auf Erfahrung basierend erfolgen, nicht aus Angst oder Wunschdenken.

Schritt 3: Maßnahmenplanung

Risiken mit hoher Priorität erfordern konkrete Gegenmaßnahmen. Das kann eine Änderung des Projektplans sein, zusätzliche Ressourcen, Controlling-Instrumente oder die Vorbereitung von Notfallplänen.

Schritt 4: Überwachung und Anpassung

Die Risiko-Liste ist kein einmaliges Dokument, sondern ein lebendiges Werkzeug. Regelmäßige Reviews im Projektteam sind entscheidend, um neue Risiken zu identifizieren, bestehende Risiken zu bewerten oder die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.

Die nächsten Schritte zur Risikoanalyse

Die Risikoanalyse baut auf der Risiko-Liste auf und besteht aus mehreren wichtigen Schritten zur Bewertung und Steuerung der Risiken:

Schritt 1: Risikoqualifizierung (Bewertung von Wahrscheinlichkeit und Auswirkung)

Hier bewerten Sie, wie wahrscheinlich das Eintreten jedes Risikos ist (z. B. auf einer Skala von 1 bis 5) und wie stark die Auswirkung auf das Projekt wäre, falls das Risiko tatsächlich eintritt. Die Bewertung kann quantitativ oder qualitativ sein. Diese Daten bilden die Grundlage für die Priorisierung.

Schritt 2: Risikoquantifizierung (Priorisierung)

Anschließend multiplizieren Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit mit der Auswirkung, um eine Priorität für jedes Risiko zu bestimmen. Diese Priorisierung zeigt auf, welche Risiken besonderen Fokus und Ressourcen benötigen. Die Darstellung in einer Risikomatrix bietet hier eine gute Übersicht.

Schritt 3: Ursachen- und Wirkungsermittlung (Ursachenanalyse)

Um das Risiko effektiv zu steuern, analysieren Sie die Ursachen, die zum Eintreten des Risikos führen können. Das hilft, gezielte Maßnahmen zu entwickeln, die an der Wurzel des Problems ansetzen.

Schritt 4: Entwicklung von Gegenmaßnahmen (Risikostrategien)

Basierend auf der Priorisierung und Analyse entwickeln Sie Strategien zur Steuerung der Risiken. Diese Strategien können sein:

- Risiko vermeiden (Eliminieren der Ursache)

- Risiko reduzieren (Verminderung von Eintrittswahrscheinlichkeit oder Auswirkung)

- Risiko übertragen (z. B. durch Outsourcing oder Versicherungen)

- Risiko akzeptieren (bewusstes In-Kauf-Nehmen des Risikos)

Schritt 5: Umsetzung der Maßnahmen und Verantwortlichkeiten festlegen

Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der Maßnahmen werden klar zugewiesen, Fristen gesetzt und Ressourcen bereitgestellt. Dies gewährleistet, dass Risiko-Maßnahmen nicht nur geplant, sondern auch konsequent umgesetzt werden.

Schritt 6: Monitoring und fortlaufende Überprüfung

Risiken verändern sich im Zeitverlauf. Daher ist es entscheidend, die Risiko-Liste regelmäßig zu überprüfen, Risiken neu zu bewerten und Maßnahmen anzupassen. Regelmäßige Risiko-Reviews im Projektteam sind unabdingbar, um flexibel auf Veränderungen reagieren zu können.

Praxisbeispiel: Wie eine Risiko-Liste ein Projekt rettete

Im Projekt „Neues Firmennetzwerk“ meldete der Hauptlieferant Lieferverzögerungen bei essenziellen Hardware-Komponenten an – eine kritische Situation, die den gesamten Projektzeitplan hätte gefährden können.

Dank der sorgfältig geführten Risiko-Liste und der früh im Projekt durchgeführten Risikoanalyse war das Team vorbereitet: Ein alternativer Lieferant war bereits identifiziert und als Gegenmaßnahme definiert. Als das Risiko schließlich eintrat, konnte schnell reagiert und der alternative Lieferant beauftragt werden.

Das Projekt blieb im Zeitrahmen und kam ohne zusätzliche Kosten erfolgreich zum Abschluss. Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll, wie das frühzeitige Management von Risiken Stress reduziert und zum Projekterfolg beiträgt.

Tipps zur optimalen Nutzung der Risiko-Liste und Risikoanalyse

- Regelmäßige Aktualisierung: Risiken und deren Bewertungen sollten während des gesamten Projekts aktuell gehalten werden.

- Team-Transparenz: Jeder im Projektteam sollte Zugriff auf die Risiko-Liste haben und bei der Identifikation sowie Bewertung mitwirken können.

- Klare Zuständigkeiten: Verantwortlichkeiten für Risikomanagement-Aufgaben müssen eindeutig festgelegt sein.

- Realistische Einschätzungen: Seien Sie ehrlich und sachlich in der Bewertung, damit die Maßnahmen zielgerichtet eingesetzt werden können.

- Einsatz von Tools: Projektmanagement-Software mit integrierter Risikoanalyse erleichtert die Pflege und Überwachung der Risiko-Liste erheblich.

Fazit: Mehr Sicherheit und Erfolg mit der Risiko-Liste

Die Risiko-Liste und die begleitende Risikoanalyse sind weit mehr als bürokratische Pflichtaufgaben: Sie sind strategische Werkzeuge, mit denen Sie Unsicherheiten beherrschen, Herausforderungen frühzeitig erkennen und Ihr Projekt zielgerichtet steuern können.

Mit einer sorgfältig geführten Risiko-Liste behalten Sie jederzeit den Überblick, können Risiken priorisieren und Maßnahmen systematisch einleiten – so steuern Sie Ihr Projekt sicher und erfolgreich durch alle Unwägbarkeiten.

Starten Sie noch heute mit der Erstellung Ihrer Risiko-Liste und integrieren Sie die Risikoanalyse in Ihren Projektalltag. So machen Sie Ihr Projekt resilienter und erhöhen die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss deutlich.

Wenn Sie Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Risiko-Liste oder Risikoanalyse benötigen oder weitere Projektmanagement-Tipps suchen, helfe ich Ihnen gerne weiter. Gemeinsam schaffen wir stabile Prozesse für Ihren Erfolg!