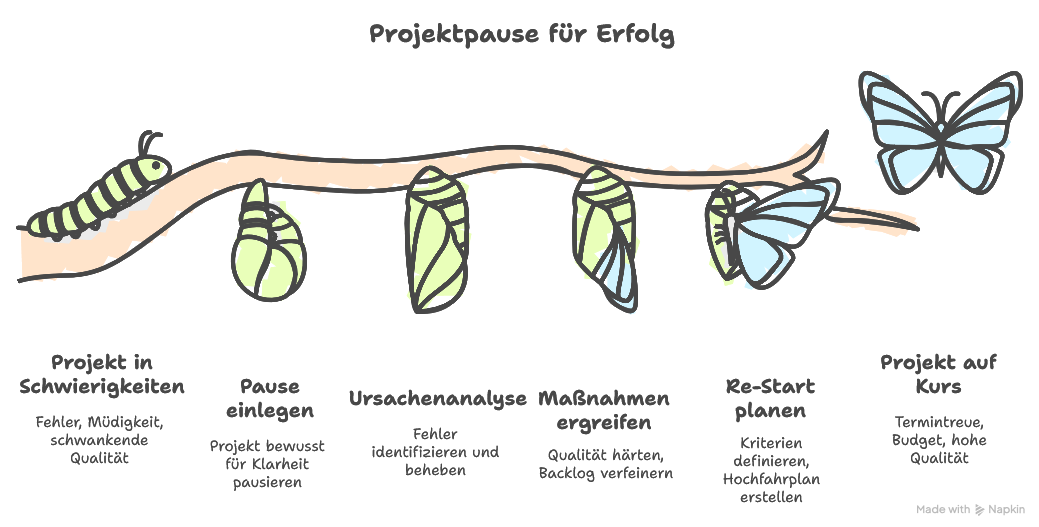

Pause im Projektmanagement: Als Lena, Projektleiterin eines Software-Rollouts, den dritten kritischen Bug in zwei Wochen gemeldet bekam, ahnte sie: Mehr Tempo wird das Problem nicht lösen. Stakeholder drängten auf den Go-live, das Team war müde, die Qualität schwankte. Statt weiter zu beschleunigen, tat sie etwas Ungewöhnliches: Sie schlug vor, das Projekt bewusst zu pausieren – für zwei Wochen. Was wie ein Rückschritt klang, brachte Klarheit in die Anforderungen, stabilisierte die Architektur und rettete am Ende Termintreue und Budget.

Dieser Artikel zeigt, warum eine Pause im Projektmanagement kein Zeichen von Schwäche ist, sondern ein strategisches Instrument. Du erfährst, wann sie sinnvoll ist, wie du sie sauber planst und umsetzt, welche Fehler du vermeidest – und wie der Wiederanlauf gelingt.

Was ist eine Projektpause?

Eine Projektpause ist ein geplantes, zeitlich begrenztes Innehalten, um Risiken zu reduzieren, Qualität zu sichern oder Entscheidungen herbeizuführen. Sie reicht von kurzen, strukturierten Unterbrechungen im Alltag bis hin zum formalen Projekt-Freeze.

Mikropausen, Taktpausen und Projekt-Freeze

- Mikropausen: Minuten bis Stunden, um kognitive Leistung zu regenerieren (z. B. nach intensiven Workshops).

- Taktpausen: Tage bis wenige Wochen, um Backlogs zu ordnen, Architektur zu härten, Abhängigkeiten zu klären.

- Projekt-Freeze: Formeller Stopp für Wochen/Monate, wenn Budget, Strategie oder Rahmenbedingungen neu bewertet werden müssen.

Warum Pausen Projekte retten können

- Qualität vor Tempo: Fehler früh erkennen und beheben statt „Feuerwehrbetrieb“.

- Klarheit schaffen: Anforderungen entwirren, Entscheidungsstaus auflösen, Prioritäten schärfen.

- Risikoabbau: Technische und organisatorische Schulden adressieren, bevor sie teuer werden.

- Teamgesundheit: Ermüdung senken, Motivation heben, Fluktuation vermeiden.

- Budgetdisziplin: Fehlentwicklungen stoppen, bevor sie Kosten vervielfachen.

Typische Anlässe für eine Pause

- Strategiewechsel oder Budget-Freeze auf Unternehmensseite

- Kritische Abhängigkeit blockiert Fortschritt (Lieferant, Schnittstelle, Genehmigung)

- Wiederkehrende Qualitätsprobleme oder Sicherheitsrisiken

- Scope Creep und fehlende Priorisierung im Backlog

- Schlüsselfunktionen im Team fallen aus (Know-how-Risiko)

- Divergente Erwartungen der Stakeholder, fehlende Entscheidungen

- Technische Neuausrichtung (z. B. Plattformwechsel)

Risiken und Missverständnisse einer Pause

- „Pause = Stillstand“: Ohne klaren Zweck und Plan verpufft der Nutzen.

- Wissensverlust: Ohne Dokumentation und Wissenssicherung steigen Wiederanlaufkosten.

- Scope-Schleifen: Unklare Ziele führen zu endlosen Diskussionen statt Entscheidungen.

- Demotivation: Schlechte Kommunikation wird als Misstrauen gewertet.

- Vertragsfolgen: In Kunden-/Lieferantenprojekten müssen vertragliche Pflichten berücksichtigt werden.

So planst und setzt du Projektpausen effektiv um

1) Auslöser erkennen und Ziel formulieren

- Trigger konkret benennen (z. B. Entscheidungsstau, Qualitätsprobleme, Abhängigkeiten).

- Hypothese definieren: „Wenn wir X pausieren und Y erledigen, sinkt Risiko Z um N %.“

- Messbare Ziele festlegen (Deliverables, KPIs, Re-Start-Kriterien).

2) Business Case und Optionen vergleichen

- Datenlage zusammentragen: Defect-Rate, Cycle-/Lead-Time, Budget, WIP, Entscheidungsrückstände.

- Optionen bewerten: Weiterlaufen vs. Taktpause (Tage/Wochen) vs. formaler Freeze (Wochen/Monate).

- Auswirkungen auf Zeit, Kosten, Qualität, Reputation und Verträge transparent machen.

3) Scope, Dauer und Ausnahmen festlegen

- Geltungsbereich definieren: Welche Streams/Tätigkeiten pausieren, was läuft im Minimalbetrieb (z. B. Security-Patches, Incident-Handling)?

- Timebox setzen und Review-Punkte einplanen (z. B. Midterm-Check).

- Konkrete Ergebnisse beschreiben (z. B. priorisiertes Backlog, Architekturentscheidungen, Risiko-Maßnahmenplan).

4) Governance und Verantwortlichkeiten

- Rollen klären: Pause-Lead, Entscheidungsboard, Owner für Teilziele.

- Freigabeprozess für Ausnahmen (um „Schattenarbeit“ zu verhindern).

- Metriken und Reporting-Takt definieren (kurz, zahlenbasiert, z. B. wöchentlich).

5) Kommunikationsplan

- Kernbotschaft: Zweck, Dauer, erwarteter Nutzen, nächste Schritte, Auswirkungen auf Termine.

- Zielgruppenbezogen kommunizieren (Management, Team, Kunden, Lieferanten).

- Formate festlegen: Kick-off-Message, Q&A, regelmäßige Status-Updates.

6) Arbeitsplan für die Pausenphase

- Ursachenanalyse priorisieren (z. B. 5-Why, Fishbone).

- Maßnahmenpakete: Qualitäts-Härtung, Backlog-Refinement, Entscheidungsherbeiführung, Abhängigkeitsmanagement.

- Engpassfokus: Nur Aktivitäten, die direkt Risiko/Qualität/Zeitplan verbessern.

7) Wissenssicherung und Assets

- Aktuellen Stand dokumentieren (Architektur, Prozesse, offene Entscheidungen).

- Artefakte versionieren, Zugriffe und Verantwortliche festlegen.

- Onboarding-Paket für den Re-Start vorbereiten (Ziele, DoR/DoD, aktualisierte Roadmap).

8) Re-Start-Kriterien und Hochfahrplan

- Messbar formulieren (z. B. „Top-10-Risiken mitigiert“, „Backlog der nächsten 2 Sprints DoR-konform“).

- Reihenfolge des Wiederanlaufs, Teamverfügbarkeit, Lieferanten-Slots planen.

- „Erster Sprint nach Pause“ vorbereiten (Sprint-Ziele, Teststrategie, Definition of Done schärfen).

9) Verträge, Compliance, Budget

- Vertragsklauseln prüfen (SLA, Claims, Change Requests).

- Finanzielle Effekte dokumentieren (Burn Rate vs. vermiedene Kosten).

- Compliance- und Sicherheitsanforderungen im Minimalbetrieb sicherstellen.

10) Review und Lernen

- Nach der Pause Retrospektive: Haben Ziele und KPIs gehalten?

- Lessons Learned in Standards überführen (Checklisten, Gate-Kriterien, WIP-Limits).

- Frühindikatoren definieren, um künftige Pausen rechtzeitig zu planen statt zu „notbremsen“.

Praxis-Blueprint: 2‑wöchige Taktpause

- Tag 0–1: Entscheidung, Scope/Dauer, Kommunikationspaket, Metriken festlegen.

- Tag 2–3: Ursachenanalyse, Wissenssicherung, Maßnahmen priorisieren.

- Tag 4–7: Umsetzung Kernmaßnahmen (Architektur-/Qualitätshärtung, Backlog-Refinement, Entscheidungsworkshops).

- Tag 8–9: Ergebnisse konsolidieren, Re-Start-Kriterien prüfen, Hochfahrplan finalisieren.

- Tag 10: Re-Start-Kick-off, Sprint-Planung, Reporting auf Normalbetrieb umstellen.

Typische Fehler bei Projektpausen – und wie du sie vermeidest

- Unklarer Zweck und vage Ziele: Ohne klare Hypothese und Erfolgskriterien wird die Pause zum Leerlauf. Vermeidung: SMART-Ziele, konkrete Deliverables und messbare Re-Start-Kriterien.

- Fehlender Scope: „Alles stoppen“ oder „nichts wirklich pausieren“ führt zu Chaos. Vermeidung: Reichweite, Ausnahmen (Minimalbetrieb) und Verantwortlichkeiten präzise festlegen.

- Schlechte Kommunikation: Stakeholder fühlen sich überrumpelt oder misstrauisch. Vermeidung: Präzise Kernbotschaft, zielgruppenspezifische Kanäle, fester Update-Takt.

- Keine Metriken: Ohne Kennzahlen lässt sich der Nutzen der Pause nicht belegen. Vermeidung: Relevante KPIs (Defect-Rate, Cycle-Time, Entscheidungsrückstau) vorab definieren und tracken.

- Wissenssicherung vergessen: Kontext geht verloren, Wiederanlauf wird teuer. Vermeidung: Strukturierte Doku, Versionierung, Zugriffsmanagement und Onboarding-Paket.

- Re-Start nicht geplant: Teams starten unsynchronisiert, Prioritäten kollidieren. Vermeidung: Detaillierter Hochfahrplan, Reihenfolge der Streams, Kapazitäts- und Abhängigkeitsplanung.

- Schattenarbeit während der Pause: Inoffizielle Aktivitäten unterlaufen den Zweck. Vermeidung: Klare Governance, Freigabeprozess für Ausnahmen, Transparenz über laufende Tasks.

- Falsche Dauer: Zu kurz für Wirkung, zu lang für Momentum und Moral. Vermeidung: Strikte Timebox mit Zwischenreviews und Entscheidungspunkt „verlängern vs. beenden“.

- Fokusverlust: „Nice to have“ statt Ursachenbearbeitung. Vermeidung: Ursachenanalyse (z. B. 5-Why), Maßnahmen strikt an Risiko- und Wertbeitrag ausrichten.

- Vertrags-/Compliance-Aspekte ignoriert: SLA-/Claim-Risiken entstehen. Vermeidung: Juristische/vertragliche Prüfung, Änderungsaufträge, dokumentierte Entscheidungen.

- Teamdynamik unterschätzt: Demotivation oder Abwanderung durch Ungewissheit. Vermeidung: Sinn und Nutzen betonen, sichtbare Quick Wins, Perspektive geben.

- Externe Abhängigkeiten nicht gemanagt: Lieferanten-/Freigabe-Engpässe bleiben. Vermeidung: Dependency-Map aktualisieren, Slots sichern, Entscheidungstermine fixieren.

Kennzahlen und Signale für den richtigen Zeitpunkt

- Defect-Rate steigt über Trend, trotz gleichbleibender Kapazität

- Lead-/Cycle-Time verlängert sich, Work-in-Progress wächst

- Entscheidungsstau: Mehr als X kritische Entscheidungen > Y Tage offen

- Burn Rate hoch, aber geringer Wertzuwachs (Value Delivered)

- Team-Signale: Häufung von Kontextwechseln, Overload, sinkende Retrospektiv-Scores

Pause im Projektmanagement – Wie Lenas Projekt zurück auf Kurs kam

Lena definierte eine zweiwöchige Taktpause mit klarem Ziel: Architektur-Härtung, Priorisierung des Backlogs und finale Entscheidungen zum Integrationsdesign. Ein kleines Kernteam blieb im Minimalbetrieb; alle anderen fokussierten auf Qualität, Klarheit und Risiken. Wöchentliche Updates hielten Stakeholder im Boot. Zum Re-Start lagen eine entschlackte Roadmap, sauber geschnittene User Stories und eine getestete Integrationsstrecke vor. Die Defect-Rate sank um 40 Prozent, die Cycle-Time stabilisierte sich – der Go-live fand pünktlich statt.

Best Practices aus agilen und klassischen Umfeldern

Agile Praktiken

- Sprint-Puffer und Hardening-Sprints: Zeitfenster für Stabilisierung fest verankern.

- Release-Freeze: Kurz vor dem Release nur noch kritische Fixes zulassen.

- WIP-Limits: Überlast vermeiden, Durchsatz stabil halten.

Klassische Praktiken

- Phasen-Gates: Go/No-Go-Entscheidungen mit klaren Kriterien verknüpfen.

- Change Freeze: Änderungsstopp in kritischen Projektphasen.

- Claim- und Vertragsmanagement: Pausen sauber vertraglich adressieren.

Checklisten

Checkliste: Projektpause sauber aufsetzen

- Anlass und Ziel messbar beschrieben

- Dauer, Scope und Ausnahmen definiert

- Verantwortlichkeiten und Governance geklärt

- Kommunikationspaket (Botschaft, Kanäle, Zeitplan) fertig

- Wissenssicherung (Doku, Artefakte, Zugriffe) erledigt

- Erfolgsmetriken und Re-Start-Kriterien festgelegt

Checkliste: Erfolgreicher Wiederanlauf

- Kick-off zum Re-Start mit aktualisierter Roadmap

- Review der getroffenen Annahmen und Risiken

- Backlog priorisiert und verfeinert (Definition of Ready erfüllt)

- Kapazitäts- und Abhängigkeitsplanung aktualisiert

- Qualitäts-Schutzmaßnahmen aktiv (z. B. Teststrategie, Code-Freeze-Regeln)

- Frühindikatoren und Reporting-Takt vereinbart

Do’s and Don’ts

- Do: Pausen begründen, befristen und mit Ergebnissen verknüpfen.

- Do: Kommunikation proaktiv, transparent, zielgruppengerecht.

- Do: Wissen sichern, Re-Start detailliert planen.

- Don’t: Pausen als „heimliche“ Verzögerung nutzen.

- Don’t: Alles stoppen – definieren, was weiterlaufen muss.

- Don’t: Ohne Metriken pausieren; Erfolg messbar machen.

Fazit Pause im Projektmanagement

Eine Pause im Projektmanagement ist kein Scheitern, sondern ein Instrument, um Fokus, Qualität und Wert zu sichern. Entscheidend ist die Absicht: Mit klaren Zielen, sauberer Kommunikation und einem durchdachten Wiederanlauf wird aus dem Stillstand ein Sprungbrett. Wer Pausen strategisch plant, gewinnt am Ende Zeit, Budget – und das Vertrauen aller Beteiligten.